徐湘博、張林秀與合作者在Nature Food發文揭示我國農業生產溫室氣體排放變化趨勢及公平減排機制

全球人口增長和有限的農業用地對同時追求更高的糧食產量和農業可持續性提出了挑戰。糧食系統的溫室氣體排放量占全球溫室氣體排放量的21-37%,而且全球農業溫室氣體排放量仍保持以每年1%的速度增長。我國是世界上最大的糧食系統溫室氣體排放國,小農戶占農業經營主體的98%,經營著70%的耕地。我國農場規模小、分散、數量多,加上機械化水平較低,對農業溫室氣體減排構成重大挑戰。

在糧食安全的大背景下,確保排放公平的同時減少作物生產中的溫室氣體排放對我國農業可持續發展至關重要。針對這一科學問題,中國科學院地理科學與資源研究所徐湘博副研究員、張林秀研究員等聯合中國農業大學經管學院趙啟然教授和樊勝根教授,利用全國農村固定觀察點的調查數據(樣本量大于430,000戶),揭示了從1993年到2020年我國農戶層面的農業溫室氣體排放強度的長期變化趨勢及不平等問題。

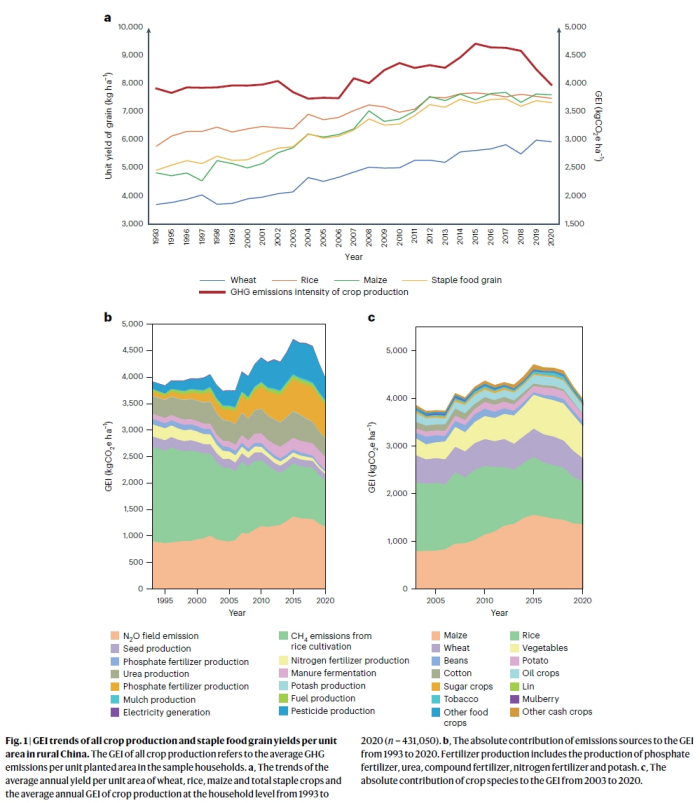

研究發現2015年是我國農業溫室氣體排放強度的轉折點,從2015年到2020年,作物生產溫室氣體排放強度水平下降了16%。作物生產的溫室氣體排放強度從1993年的3914公斤CO2e/公頃增加到2015年的4710公斤CO2e/公頃,然后下降到2020年的3978公斤CO2e/公頃。從全生命周期視角,分溫室氣體來源貢獻分析發現稻谷種植(尤其是甲烷CH4)、田間管理(主要是氧化亞氮N2O)和化肥生產是作物溫室氣體排放的三大主要貢獻,分作物來看貢獻最大的是玉米和水稻。

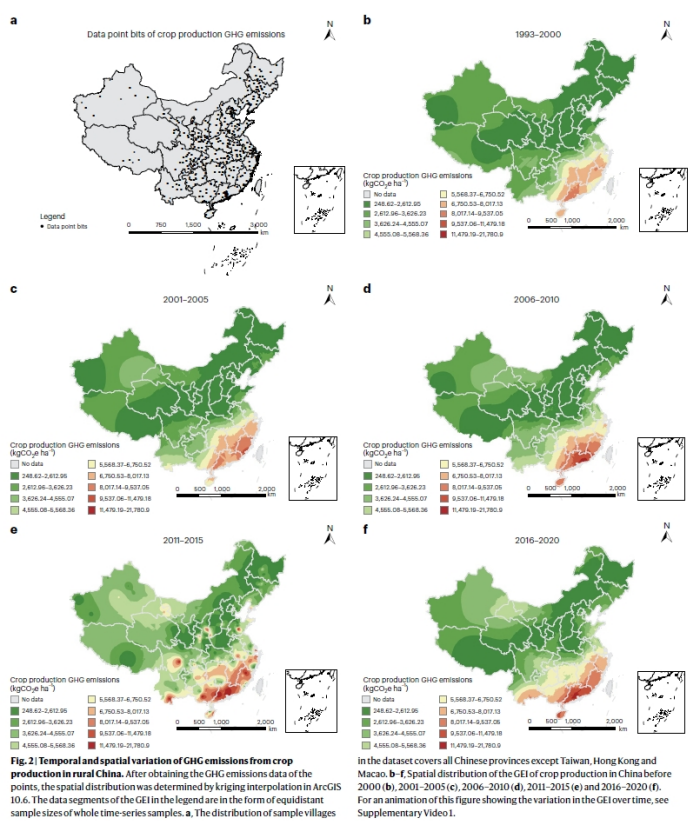

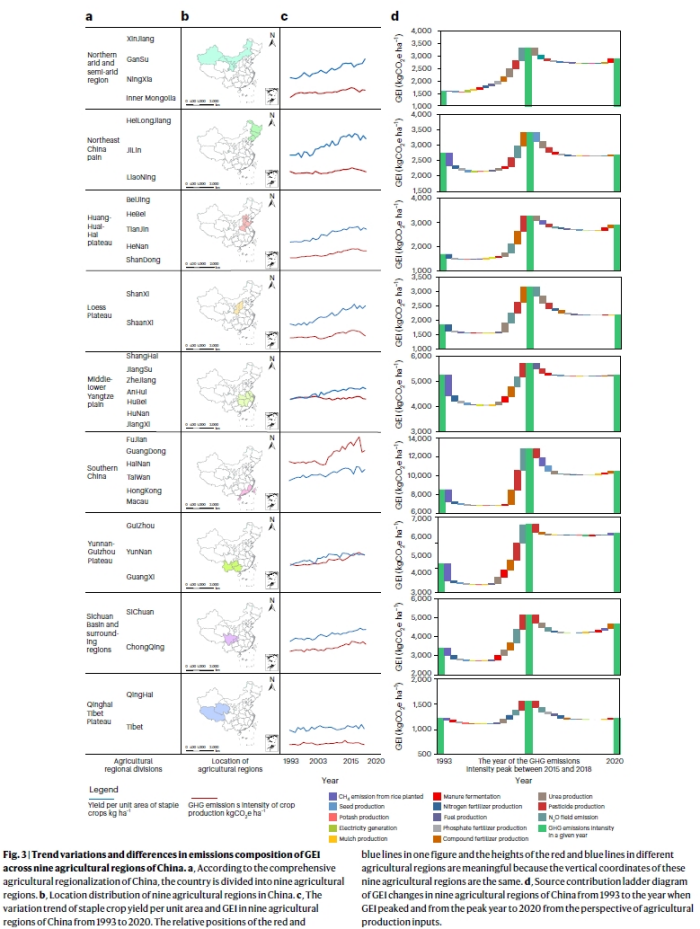

我國不同農業區的氣候條件、地理位置和種植制度差異很大,根據中國農業綜合區劃分為九大農業區。除少數農業區在2015~2018年間達到峰值外,大多數農業地區的溫室氣體排放強度在2015年達到峰值。中國南部地區作為排放量最高的農業區,是最低排放量青藏高原的6.58倍。2006年之前中國南部地區溫室氣體排放強度保持相對穩定,約為8250公斤CO2e/公頃,2006年后急劇增加,2018年達到12834公斤CO2e/公頃,隨后降至10403公斤CO2e/公頃,究其根源,使用復合肥和殺蟲劑造成的溫室氣體排放量增加遠遠超過了中國南部地區水稻種植面積減少帶來的下降幅度。長江中下游平原、黃淮海平原和東北平原分別是中國水稻、小麥和玉米生產的主要地區,2020年統計數據顯示,長江中下游平原、黃淮海平原和東北平原的產量分別占每種作物總產量的50%、58%和32%。2015年之前黃淮海平原和東北平原的溫室氣體排放強度均有所增加,而長江中下游平原的趨勢保持穩定,約為5500公斤CO2e/公頃,這一差異表明化肥和農藥投入是三個地區溫室氣體排放強度增加的最重要貢獻源,而長江中上游平原水稻種植減少造成的溫室氣體排放減少抵消了化肥投入造成的增加。其他農業區溫室氣體排放強度也呈現出先上升后下降的趨勢。化肥、農藥和水稻種植等共同因素在溫室氣體排放強度出現峰值后下降特征發揮了重要作用。關于農業地區之間溫室氣體排放強度差異的來源,玉米種植是中國北部地區差異的主要原因,而水稻種植是南部地區差異的主要因素,蔬菜種植幾乎均勻地擴大了所有農業區的溫室氣體排放強度差異。

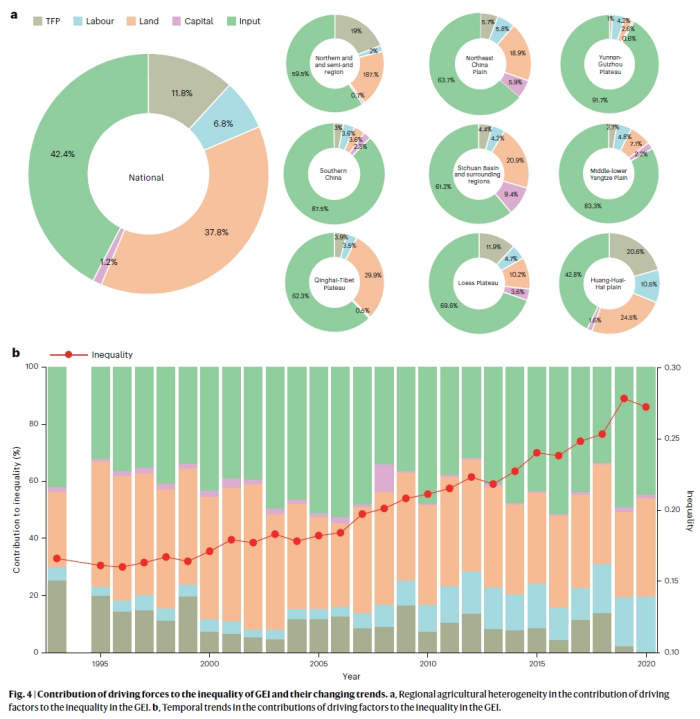

借助生產函數研究作物生產的溫室氣體排放強度驅動力發現,趨勢變化背后的主要驅動力包括農田投入、所有其他投入、農業勞動力投入和全要素生產率,但不包括資本投入。進一步研究農業溫室氣體排放強度的不平等發現,1993~2020年我國農業溫室氣體排放強度的不平等從0.166增加到0.272,貢獻源模式發生了明顯的變化。值得注意的是,耕地投入和所有其他投入貢獻了80%的不平等,而全要素生產率的貢獻逐漸下降,并被勞動力遷移引起的農業勞動力投入差異所取代。隨著時間的推移,全要素生產率的貢獻逐漸減小,表明中國區域間技術均等性不斷提高。同時,城鎮化導致中國農業勞動力投入差異增大,農業勞動力投入對溫室氣體排放強度不平等的貢獻增大。此外,中國農村地區的資本投入不溫不熱,資本投入對GEI不平等的貢獻很小,并且基本沒有變化。總而言之,降低農業溫室氣體排放強度和防止不平等擴大需要優化生產要素投入。

該成果以“Inequality in agricultural greenhouse gas emissions intensity has risen in rural China from 1993 to 2020”為題,于2024年11月04日于Nature Food(IF=23.6)。中國科學院地理科學與資源研究所為該論文的第一署名單位,中國科學院地理科學與資源研究所徐湘博副研究員、中國農業大學經濟管理學院趙啟然教授為該文的共同第一作者,中國農業大學經濟管理學院樊勝根教授和中國科學院地理科學與資源研究所張林秀研究員為共同通訊作者。該研究成果得到了國家自然科學基金項目和地理資源所“可楨-秉維青年人才”項目的資助與支持。

?

?

論文信息:

Xu,X.,Zhao,Q.,Guo,J.?et al.?Inequality in agricultural greenhouse gas emissions intensity has risen in rural China from 1993 to 2020.?Nat Food?5,916–928 (2024).

?

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s43016-024-01071-1

?

?

?

附件下載: